Содержание:

Юридические и физические лица, согласно части 1 статьи 11 Гражданского Кодекса РФ, могут обращаться с жалобами (требованиями, исками) в суд при выявлении нарушения их прав. Соответствующие органы (третейский, мировой, арбитражный суд и др.) обязаны защитить попранные права в установленном законом порядке.

На подачу требований в судебную инстанцию ГК РФ выделен определенный период времени, именуемый сроком исковой давности. Его рамки определяет тип нарушений, а их характер — вид. Поскольку категорий правонарушений немало, есть смысл выяснить, какую важность имеет исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление ее рамок и последствия их упущения.

Понятие и значение исковой давности в гражданском праве

В гражданском праве определены неимущественные и имущественные права, которые могут прекращаться, видоизменяться, возникать, передаваться и защищаться в рамках отведенного законом времени. В юридической литературе этот период носит название срока и исковой давности.

Первое понятие определяет момент (событие времени), по истечению которого в силу вступают определенные ГК РФ правовые последствия. Его наступление не зависит от гражданина, а регулируется законом. Статьи 190-194 ГК РФ регулируют определение:

- начало течения;

- период времени (от следующего дня после установления момента и до последнего дня, за которым следует правовое последствие);

- окончание периода;

- порядок правовых действий и технико-юридических процедур.

Период времени, упомянутый в списке, именуется исковой давностью. Именно в его рамках лицо, чьи права были нарушены, имеет законное право на их защиту через суд в принудительном порядке. Это понятие неразрывно связано с правом гражданина на подачу иска — гарантия защиты и обращения в судебную инстанцию. Если имеет место просрочка, предъявление жалобы или требования не возымеет результата.

Если иск не был подан в суд в требуемый период, можно рассчитывать на его восстановление в связи с исключительными обстоятельствами

Какие виды сроков исковой давности определены законом?

Рамки, установленные для принудительного возмещения ущерба по претензии, имеют огромное значение при защите личных прав и интересов. Их важно придерживаться. При этом российское законодательство определяет понятие и различные виды сроков исковой давности, которые классифицируются по характеру, назначению и пр. Разновидность давностного периода подсказывает время его течения — месяц, год, неограниченное время.

В гражданских отношениях чаще говорят об:

- общем давностном периоде;

- специальных сроках.

Рассмотрим их особенности детальнее.

Понятие общего срока давности

Они относятся к любым субъектам ГП и описывают однотипные случаи. Законом установлено, что временные рамки общего периода строго определены 3 годами (статья 196 ГК РФ). Они распространяются на все без исключения отношения, которые не входят в раки специальных.

Понятие специального срока давности

Давностный период назначается в виду исключения из общего правила. Все они перечислены в законном порядке. К примеру, 10-летний период устанавливается по долговым государственным товарным обязательствам, 2-летний — на претензии, следующие из полисов имущественного страхования. Различают следующие специальные сроки:

- Сокращенные. Устанавливаются на срок менее 3 лет. Рамки определяются категорией нарушений.

- Длительные. Устанавливают на срок более 3 лет.

Иные сроки, предусмотренные законом

Перечисленные и определенные выше виды сроков исковой давности далеко не все. В зависимости от характера правонарушений различают:

- Императивные. Строго определены законом и не подлежат изменению, продлению, сокращению по соглашению сторон;

- Абсолютно и относительно определенные. Эти сроки в строй и менее строгой форме связывают с моментом подачи иска. При их истечение юридические последствия ступают незамедлительно;

- Диспозитивные. Могут изменяться по соглашению сторон;

- Неопределенные. Имеют место, когда временные рамки не установлены ни соглашением сторон, ни законом. Действуют в условиях, когда правонарушение предполагает определение четких границ.

Начало течения срока исковой давности

Если подводить краткий итог сказанного выше, то можно сказать, что течение давностного периода начинается с момента установления гражданином нарушения собственных прав и интересов. Также законодательно определены следующие критерии отсчета первого дня исковой давности:

- с момента, когда гражданин должен был узнать о попирании личных прав;

- по прошествии даты исполнения (пример: невозврат одолженного оборудования в установленный устной договоренностью день).

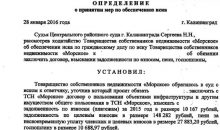

Как только был выявлен факт нарушения, нужно подать в суд иск в утвержденной форме. Документ подается с прикрепленной и описанной доказательной базой. В заявлении должна содержаться полная контактная информация об обеих сторонах конфликта. Не придерживаясь формы и порядка подачи жалобы сложно будет выиграть процесс.

Какие последствия повлечет за собой истечение срока исковой давности?

Статья 179 и 186 ГК РФ описывают две нормы последствий. Первая гласит о том, что истечение давности — весомое основание к вынесению отказа в иске. Вторая статья указывает на то, что истец не вправе требовать что-либо с обвиняемого. Слова статей могут означать лишь одно — права и интересы, которые были нарушены, не смогут быть защищены. То есть никаких требований к исполнению от судебной инстанции не поступит, даже если истец будет правым по всем пунктам.

Гражданские и семейные отношения необычайно разнообразны и непредсказуемы, поэтому одинаковые на первый взгляд случаи в глазах закона имеют совершенно разные категории. Никакой реферат или курсовая, прочитанная в сети Интернет, не подскажет точное определение. Чтобы иметь возможность отстоять свое право в суде, разумнее заручиться поддержкой опытного юриста.